Conoscete qualche expat? Che sentimenti provate nei confronti di chi ha lasciato la propria patria e se ne è andato all’estero?

Per esperienza personale posso dirvi che l’expat non lascia nessuno indifferente, le reazioni possono essere molte, con tutte le sfumature possibili dall’ammirazione alla rabbia, ma l’indifferenza no, quella mai. Quando nel 2000 mi sono trasferita in Svezia per fare un dottorato di ricerca sono stata chiamata un “cervello in fuga”, ma io in fuga non mi sono mai sentita.

A volte noi expat veniamo trattati con rispetto perché abbiamo avuto il coraggio di fare le valigie e andarcene, a volte veniamo rimproverati perché abbiamo abbandonato la barca che affonda, lasciato la lotta, ma il sentimento che mi è capitato più spesso di incontrare nella mia strada da expat è stato quello dell’invidia (quella buona si, ma a volte anche quella brutta). Avrò sentito centinaia di volte pronunciare quel “eh, beati voi che ve ne siete andati!” E io ogni volta ci resto di sasso, un po’ perché chi lo dice molto probabilmente non sa la fatica che accompagna il trasferirsi a vivere all’estero, un po’ perché io non me ne sono andata via dall’Italia per fuggire da qualcosa, me ne sono andata via per andare VERSO qualcosa, e questo è sempre stato il mio punto di forza. Sembra la stessa cosa, ma questa sottile distinzione tra DA e VERSO fa la differenza tra il vivere felici all’estero e il vivere all’estero con la rabbia dentro di chi in realtà vorrebbe essere ancora in Italia.

Ora non sto parlando di chi emigra all’estero per scappare da una guerra, perché lì ci sono tutta una serie di ragioni, emotività e sentimenti che non mi appartiene e su cui ho pochissimo da dire. Sto parlando di chi si sposta per un posto di lavoro (proprio o del partner), di chi si sposta perché si è innamorato, o di chi si sposta per motivi di studio. In tutti questi casi ci sono quelli che lo fanno verso e quelli che lo fanno da.

Chiunque va a vivere all’estero per scelta passa inevitabilmente attraverso 3 fasi, anche se le 3 fasi non sono necessariamente in ordine sequenziale rigido:

L’innamoramento

Nella maggior parte dei casi c’è una fase iniziale in cui è tutto fantastico. Si guarda il nuovo luogo con gli occhi del primo fidanzamento: uh! guarda gli autobus passano in orario, le strade sono pulite, il traffico è ordinato, la gente veste così invece che cosà. Stare vicino ad un expat nella fase dell’innamoramento può essere snervante per chi non sta vivendo la stessa fase, per esempio perché ci è già passato e sta in una delle fasi successive. E’ il motivo per cui dopo 17 anni all’estero rifuggo i neo-immigrati italiani che mi contattano. Ho già passato e superato questa fase e non sono in grado di affrontarla di nuovo. Non è niente di personale, siete bravissime persone, ma io ho dato, e ora basta. Chi è rimasto in patria invece spesso attinge con sete insaziabile al flusso di notizie commentando “eh beato te! Hai fatto proprio bene”, tutti questi sono potenziali expat che emigrerebbero da, ma più probabilmente non emigreranno mai.

La fase di innamoramento è fondamentale, se non la vivete appena arrivati nel nuovo paese di accoglienza è meglio fare le valigie e tornare indietro subito, perché più si va avanti più sarà difficile. Ho incontrato persone scontente dal primo giorno in cui hanno messo piede nel paese di accoglienza, che si trovano in continua sofferenza, perché senza questa fase di innamoramento mancano le basi per andare avanti. Questa fase infatti va avanti così più o meno a lungo a seconda del paese di accoglienza e dell’esperienza individuale, oltre che al proprio carattere personale, ma ad un certo punto, più o meno gradualmente si entra inevitabilmente nella seconda fase.

La disillusione

– Eh però il cielo è sempre grigio, i pomodori non sanno di niente, non sanno nemmeno fare un cappuccino come si deve, sono chiusi.

Ci si scopre molto soli nel nuovo paese, si scopre che è difficile fare amicizia, che i locali non ti invitano mai a casa loro anche se ti impegni con inviti a cena, lasagne al forno in regalo, e sforni torte come se non ci fosse un domani. La lingua è difficile, usarla tutti i giorni per le comunicazione con la scuola o con i medici è tosta, lavorarci lo è anche di più.

Questa fase per alcuni è difficilissima, soprattutto quelli che hanno saltato il periodo di innamoramento, o hanno avuto solo una breve infatuazione iniziale. E’ la fase in cui alcuni decidono che è ora di tornare in Italia, oppure, chi non può farlo si chiude a borbottare in circoli di italiani emigrati nello stesso luogo. Le associazioni di italiani esistono in ogni paese, e aiutano spesso a sentirsi meno soli, ma a volte diventano anche focolai di malcontento, luoghi in cui si viene contagiati dal malumore sul paese di accoglienza. Se state cadendo in questa trappola fatevi forza e uscitene subito.

L’accettazione o l’equilibrio

Se si riesce a superare la fase della disillusione si arriva al momento di accettazione. Anche in questo caso il passaggio è graduale, e la durata di ciascuna fase è assolutamente individuale e dipende dalle circostanze specifiche.

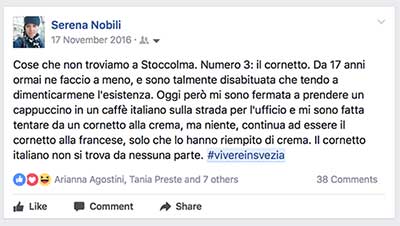

La fase di accettazione ti fa dire, ok la Francia non è l’Italia, Londra non è Roma, il mare di Stoccolma non è il mare del Salento, però. C’è sempre quel però che fa si che invece di essere infastiditi dal sapore dei pomodori si decide di abbracciare la cucina del luogo, invece di chiudersi nei circoli di italiani all’estero ci si iscrive al corso di pittura con la vicina di casa, invece di pensare con nostalgia al sole italico ci si avventura in un giro dei castelli della Scozia sotto la pioggia. Non si smette di lamentarsi del tempo, del cibo o di quello che non si trova nella nuova patria, ma lo si fa in modo totalmente diverso, ci si scherza su e si va oltre, perché i semi piantati dal periodo dell’innamoramento hanno germogliato. E’ come un matrimonio maturo in cui si conoscono i pregi e i difetti l’una dell’altro e si fa spallucce sui difetti e va bene così.

Mettersi in discussione

La durata delle tre fasi (o delle due fasi se si rimpatria alla seconda) dipende da molti fattori: dal paese in cui ci si è trasferiti, dal carattere personale e la propria capacità di adattamento, dal tipo di lavoro e di ambiente in cui ci si ritrova nella quotidianità, ma dipende soprattutto e più di ogni altra cosa dal motivo per cui ci si è trasferiti a vivere all’estero. Dipende soprattutto se si è fuggiti DA qualcosa o VERSO qualcosa. Perché se si è fuggiti da qualcosa si va all’estero con una zavorra di insoddisfazione dietro, e la fase di disillusione pesa come il piombo, i miracoli che si aspettavano non arrivano, e allora quella rabbia verso il proprio paese di origine si trasforma facilmente nella rabbia per il paese che ci ospita e non lascia via di scampo.

Mentre se si va verso qualcosa ci si porta un carico di curiosità e voglia di nuovo. Certo, c’è anche in questo caso una ricerca di cambiamento, e sicuramente cambiamento in meglio, che può partire da un fondo di insoddisfazione, ma non si parte con la rabbia, si parte con l’amore, e si arriva con la voglia di mettersi in gioco totalmente. Allora la fase di disillusione sarà più breve e più indolore, perché i sacrifici fatti per trasferirsi all’estero sono stati fatti con la curiosità, e la voglia di conoscere e mettersi in discussione.

La capacità e la voglia di mettersi in discussione è quella che distingue un expat che riesce ad integrarsi da uno che non riesce a farlo, un expat che guarda il mondo intorno a se assorbendo con umiltà e facendo suo quello che lo circonda con entusiasmo, pronto a farsi adottare dalla sua seconda patria pur continuando a mantenere la prima nel cuore.

Grazie per questo bell’articolo. Ha toccato delle corde molto sensibili, ma è riuscito a farlo con dolcezza e delicatezza. Intelligente la differenza tra andare via “DA” o “VERSO” qualcosa, sentivo dentro di me questo concetto, ma non sarei stata in grado di spiegarlo in modo più sintetico e concreto di così. Mi capita spesso di leggere delle invettive dettate dalla “fuga da” e spesso mi urta percepire l’odio e il senso di rivalsa verso il luogo in cui sei nato: io che sono andata via “Verso qualcosa”, amo la mia città profondamente e non vedo l’ora di poterci ritornare, seppur per qualche giorno.

Grazie!

Grazie a te Silvia per questo commento! Posso chiederti dove ti sei trasferita? 🙂

Noi invece non rientriamo quasi mai nè nella categoria degli invidiati, nè in quella dei cervelli in fuga: mio marito è un militare e quindi siamo degli expat un po’ particolari, la scelta è nostra, ma fino a un certo punto (cioè escono dei posti all’estero, che si possono richiedere, ma sono comunque i piani alti a decidere se e dove), il rientro è previsto dopo un tot di anni e non è discutibile. Per quelli con cui parliamo semplicemente dobbiamo farlo e nessuno mai mi ha detto “beati voi”, semmai “io non lo farei mai!”

Anche queste fasi per noi sono più labili, viviamo molto di più la fase dell’innamoramento/accettazione forse sapendo che dobbiamo rientrare. Allo stesso modo però non riusciamo a entrare a far parte totalmente della vita del posto, perché abbiamo più a che fare con militari che con locali. Tra l’altro questo vale anche per l’Italia, visto che anche lì cambiamo spesso destinazione.

ciao. Il fatto è che per voi non è realmente una questione di scelta, quindi non rientrare nelle categorie descritte in questo post. In un certo senso è un po’ come per i rifugiati, le vostre scelte sono dettate da altre esigenze, quindi vivete l’espatrio in condizioni speciali e soprattutto come dici tu, quando siete lì non siete a contatto con i locali. Avviene un po’ lo stesso per chi viene spostato a lavorare all’estero con una grande multinazionale, in linea di principio ci si può rifiutare, ma magari si rischia di perdere il lavoro.

Il testo per punti, dall’innamoramento all’accettazione è molto simile (se non per certi versi uguale) alla definizione dello shock culturale data nel 1954 dall’antropologo americano Kalervo Oberg. “Stage one: tourist; Stage two: shock; Stage three: ajustements; Stage four: acceptance”. Il testo, è stato dunque ripreso da questa definizione di Orberg (di cui non ho ritrascritto tutto il testo, ma solo i”paragrafi”)? Per quanto riguarda il resto, ovviamente questo post mi parla perché sono anche io espatriata (da ormai 8 anni). La mia famiglia, i miei amici, mi vedono in tanti modi diversi. Non mi interessa troppo, né mi è mai interessato, approfondire come mi vedano e perché mi vedano in un certo modo. Io so solo che per me è stata dura, durissima. Ma so anche che non rimpiango la mia scelta, anche se anche ora è molto dura. Ho deciso, per questo motivo, di non rimanere nello stato di semplice espatriata, ma di fare un passo in più verso il paese che mi ha accettata. Ho scelto, ottenendola, di chiedere la cittadinanza.

ciao Laura, grazie per il tuo commento. Non sapevo della classificazione di Oberg. Quello che ho scritto è frutto delle mie osservazioni personali, ma sono felice di sapere che magari c’è qualche base scientifica dietro 🙂

Mi dispiace sapere che è stata dura per te, e che senti che ancora lo è, ma se sei arrivata a fare uno sforzo verso accettazione attraverso la richiesta di cittadinanza (e a proposito congratulazioni!) significa che evidentemente qualcosa di positivo l’hai trovato, altrimenti chi te lo fa fare! Quindi faccio il tifo perché magari anche grazie a questo passo tu riesca a vedere le cose un po’ più rosa. In bocca al lupo.

Grazie del commento che vedo solo ora. E grazie dell’incoraggiamento! Son parole che fanno del bene. E complimenti, allora, per la riflessione tutta personale!